|

|

| 市営第一駐車場(無料)は夜中に満車になった |

登山道に入る |

|

|

| 堰堤を越える梯子 |

赤沢出合の雪渓はまだ残っていたが対岸に届かず |

|

|

| 橋がかかっているはずの場所。渡れず右岸を藪漕ぎする羽目に |

藪の中のクルマユリ |

|

|

| 流れの脇の藪が無い河原を歩ける場所も |

大きな雪渓で登山道のある左岸へ渡る |

|

|

| 左岸に乗る |

登山道に合流 |

|

|

| 下流の橋(標高1840m付近)。付近に雪無し |

ルートにはこの目印が点在する |

|

|

| 標高2000m付近で雪渓に乗る |

雪渓途中の目印 |

|

|

| 標高2100m付近で左岸の夏道に乗る |

夏道取り付き付近は雪渓が割れて流れが出ていた |

|

|

| いつものように小さな流れを渡って右岸へ |

最終水場(標高2290m付近) |

|

|

| 針ノ木峠 |

テント場。既に出発した人が多く空きが目立つ |

|

|

| 針ノ木岳方面の稜線に先行者の光あり |

徐々に明るくなってきた |

|

|

| 標高2600m付近にも多数のテント。初めて見た光景 |

標高2640m付近にもテントが。3連休の人の多さが分かる |

|

|

| 大ザックで縦走に向かう登山者 |

雲海の上に浮かんだ尾瀬燧ヶ岳 |

|

|

| 稜線に乗る |

針ノ木岳山頂。過去最高で20人近くいたと思う |

|

|

| 日の出は4時40分くらい |

山頂のミヤマオダマキ |

|

|

| 山頂のイワオウギ |

山頂のミマキンバイ |

|

|

| 山頂のミヤマシオガマ。もう萎れていた |

山頂のイワベンケイ |

|

|

| 山頂のミヤマダイコンソウ |

花を撮影する人 |

|

| 針ノ木岳から見た360度パノラマ展望写真(クリックで拡大) |

|

| 針ノ木岳から見た常念山脈と槍穂 |

|

| 針ノ木岳から見た後立山北部 |

|

| 針ノ木岳から見た北信の山々 |

|

| 針ノ木岳から見た両神山、奥秩父東部 |

|

| 針ノ木岳から見た奥秩父 |

|

| 針ノ木岳から見た八ヶ岳 |

|

| 針ノ木岳から見た南アルプス(クリックで拡大) |

|

|

| 針ノ木岳から見た富士山 |

針ノ木岳から見た立山、剱岳 |

|

|

| 種池方面へ縦走に向かう登山者が多かった |

下山時の針ノ木岳山頂 |

|

|

| トラバース区間に雪は無い |

今年初のミネウスユキソウ |

|

|

| コケモモ |

クモマスミレ |

|

|

| 今年初のミヤマクワガタ |

ミヤマクワガタの株全体。花は小さく目立たない |

|

|

| タカネヤハズハハコ |

チングルマ |

|

|

| ミツバオウレン |

イワツメクサ |

|

|

| 午前6時前だがまだまだたくさん登ってくる |

せり科。ハクサンボウフウかシラネニンジン辺りか |

|

|

| ショウジョウバカマ |

シナノキンバイ。黄色系の花では最大級 |

|

|

| 今年のお花畑。2021年と比較すると大きく見劣りする |

ヤマクボ沢にはもう雪は無い |

|

|

| ベニバナイチゴ |

標高2650m付近 |

|

|

| アオノツガザクラ |

ツガザクラ。花の色が赤みがかっている |

|

|

| キバナノコマノツメ |

ミヤマダイコンソウ |

|

|

| 標高2640m付近 |

ミネズオウ。まだ咲いているとは思わなかった |

|

|

| チングルマの群落 |

標高2620m付近 |

|

|

| コイワカガミ |

クロウズコっぽい |

|

|

| ハクサンシャクナゲ。花はアズマシャクナゲと同じ |

葉の付け根が直角に近いのがハクサンシャクナゲ |

|

|

| ナナカマドの花 |

針ノ木峠を見下ろす |

|

|

| ゴゼンタチバナ |

早くもミヤマリンドウ登場 |

|

|

| ピンボケだがミヤマアキノキリンソウ |

針ノ木峠から下り始める |

|

|

| ミヤマキンポウゲ |

ミヤマキンポウゲの群落。ヒョロっとしている印象 |

|

|

| チングルマ |

ミヤマダイコンソウの群落 |

|

|

| ツガザクラ |

今年初のミヤマダイモンジソウ |

|

|

| キバナノコマノツメ |

キバナノコマノツメの葉。丸く柔らかそうなのが特徴 |

|

|

| 標高2360m付近 |

最終水場。水量は豊富 |

|

|

| セリ科の何か。セリ科はスミレ並みに判別が難しい |

支流の横断個所 |

|

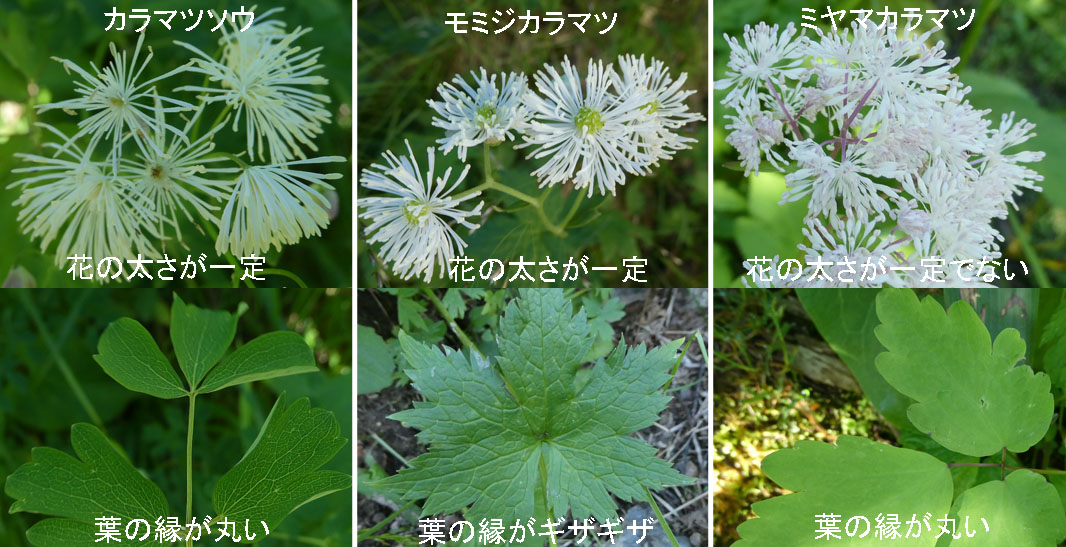

| 雪渓沿いはモミジカラマツが多数咲いていた。カラマツソウの仲間三種の比較表を作ってみた。花と葉の形状を組み合わせれば判別可能 |

|

|

| 新たに上書きされたペイント |

ズダヤクシュ |

|

|

| オオヒョウタンボク |

標高2220m付近 |

|

|

| 標高2170m付近 |

右岸から左岸への渡渉箇所 |

|

|

| 雪渓取付箇所(標高2100m付近) |

雪渓に乗る。ちょうどノドの位置 |

|

|

| 上流側を振り返る。往路は暗くて分からなかったが雪渓終点直前だった |

標高2040m付近から上流を見る |

|

|

| 標高2040m付近から下流を見る |

右岸夏道への取付点(標高2000m付近) |

|

|

| まだ雪渓が続くが夏道が出ている場所は夏道へ |

標高1980m付近 |

|

|

| 標高1950m付近 |

標高1930m付近 |

|

|

| 橋(標高1840m付近) |

左岸沿いの道から橋への分岐入口に大きな岩あり |

|

|

| 夜間、花が閉じている時はミヤマキンバイかと思ったが |

花が開いたらキジムシロだった |

|

|

| 葉っぱが三つ葉でないものがある=キジムシロ |

標高1800m付近で左岸高巻に入る |

|

|

| ニガナ |

シロバナニガナ |

|

| タテヤマウツボグサ発見。昨年まではウツボグサと思っていたが、その違いは葉の柄の長さ。ウツボグサは先週に三股付近で撮影 |

|

|

| 今年初のシモツケソウ |

今年初のオオバギボウシ |

|

|

| 花が涸れかけているミヤマアキノキリンソウ |

オオコメツツジらしい。コメツツジは太平洋側とのこと |

|

|

| キンコウカ。ここにあるとは知らなかった |

ニッコウキスゲ |

|

|

| 雪渓末端。往路は対岸の河原を歩いた |

荷上げのヘリ。扇沢から飛び立っていた |

|

|

| 晩秋には撤去される梯子 |

笹が被る。朝露で濡れている時は雨具が必要 |

|

|

| 大沢小屋。今年は営業しない |

荷上げ道分岐 |

|

|

| オオバミゾホオズキ |

赤沢 |

|

|

| ウマノシガタだと思ったが帰宅後に良く見たら花が違う |

葉は三つ葉っぽくキジムシロの仲間と思われる。茎に毛あり |

|

|

| チダケサシの仲間だろう |

笹を刈ったようだが全区間刈ったわけではない |

|

|

| ヤグルマソウ |

水場 |

|

|

| 鳴沢 |

鳴沢の1本北側の沢 |

|

|

| 標高1610m付近の沢。夏は涸れているのが普通 |

今年初のオトギリソウ |

|

|

| ダイコンソウの仲間だと思われる |

オタカラコウかメタカラコウの蕾 |

|

|

| オニシモツケ |

車道に出ると荷上げ用ヘリの荷物集積場 |

|

|

| 関電トンネルに向かう車列 |

オオカメノキ |

|

|

| 今年初のタマガワホトトギス |

ここで水浴び |

|

|

| 扇沢でもタテヤマウツボグサが咲いていた |

扇沢駅 |

|

|

| 登山口の登山指導所に人が詰めていた |

針ノ木岳方面に向かう登山者 |

|

|

| シモツケソウ |

白いホタルブクロ |

|

|

| 有料駐車場上部は満車 |

市営第一駐車場は満車 |